革のはなし

1皮と革

同じ読み方でも「皮」と「革」、

二通りの表記があります。この違いをご存じでしょうか。

皮革(ひかく)は基本的には食用とされる家畜の副産物として利用されています。この際に剥いだ状態の「かわ」の事を「皮(原皮)」と言います。

「皮」はそのままの状態ですと、すぐに腐ってしまいます。

これを防ぎ、革製品として使用する際に、「鞣(なめ)し」と言う処理をします。

この「鞣された皮」の事を「革」と言います。

「皮革」とはこの双方を合わせたものです。

2鞣しの種類とちがい

皮を革に成すための鞣しの方法は

多様にありますが、大きく分けて

2通りの方法とこれを組み合わせた方法があります。

■タンニン鞣し

ミモザ、ケブラチヨ、チェスナット等、植物から抽出されるタンニンエキスを使用して鞣す、昔ながらの方法です。

鞣す際には多くの工程を踏み、加工期間も長くなるので高価です。

伸縮性が小さく、堅牢なので、鞄、財布、靴底などの硬くしっかりめな製品に使用されています。

経年変化を楽しめることで人気のヌメ革はこちらの鞣し方法です。

■クロム鞣し

鞣し材としての金属製素材の塩基性硫酸クロム塩を使用します。

性質としては柔軟性と伸縮性があります。

また、耐水性、耐熱性があり、短期間・安価で加工でき、軽量なので、衣料やバッグ等、幅広く使用されている鞣し方です。

■混合(コンビネーション)鞣し

上記2項を組み合わせた方法で、双方の弱点を補完しあう性質です。

組み合わせ方法は多種多様で、非常に幅広い革製品に使用されています。

鞣しによる違い

鞣しの種類による性質は右記表の通りですが、あくまでも一般的なものです。

同種の鞣し方法であっても、各タンナー様毎に様々な工夫がなされた数えきれない種類の革があり、それぞれの性質は異なります。

その為、様々な革を手にしてきた店主であっても、その革を見て鞣し方法を判断することが困難な場合もあります。鞣し方法に優劣があるのではなく、その方が手に取って愉しめる革が良い革なのだと思います。

| タンニン鞣し | クロム鞣し |

|---|---|

| 耐熱性 | |

弱い |

強い |

| 耐水性 | |

吸水性 |

撥水性 |

| メンテナンス | |

細目に必要 |

時々 |

| 加工期間 | |

1ヶ月〜 |

数週間 |

| 価格 | |

高価 |

安価 |

| 重さ | |

重い |

軽い |

| 硬さ | |

硬い |

柔らかい |

| キズ | |

付きやすい |

付きにくい |

| 経年劣化 | |

変化しやすい |

じんわり変化 |

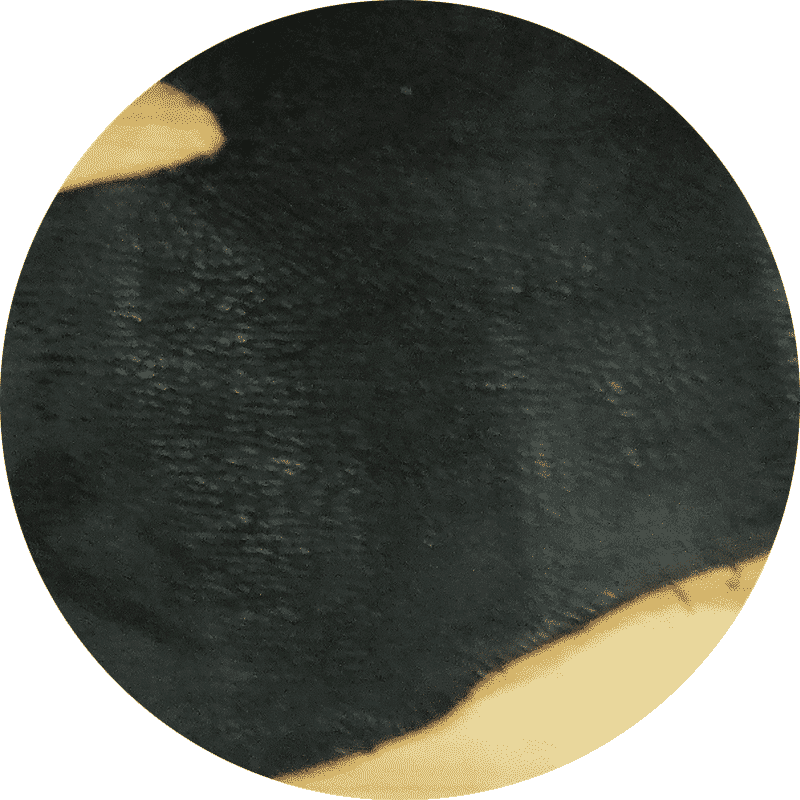

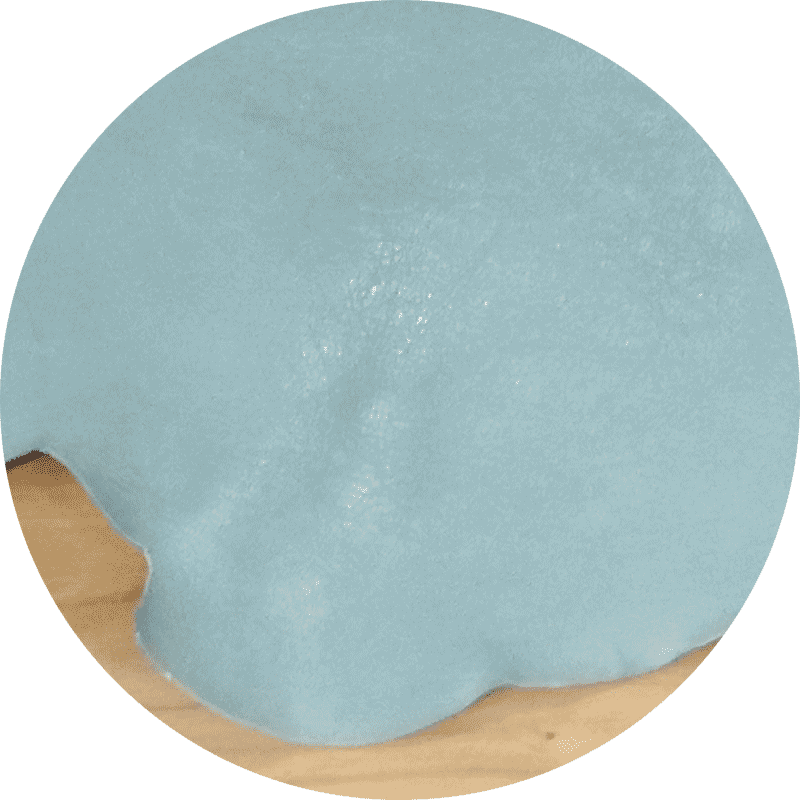

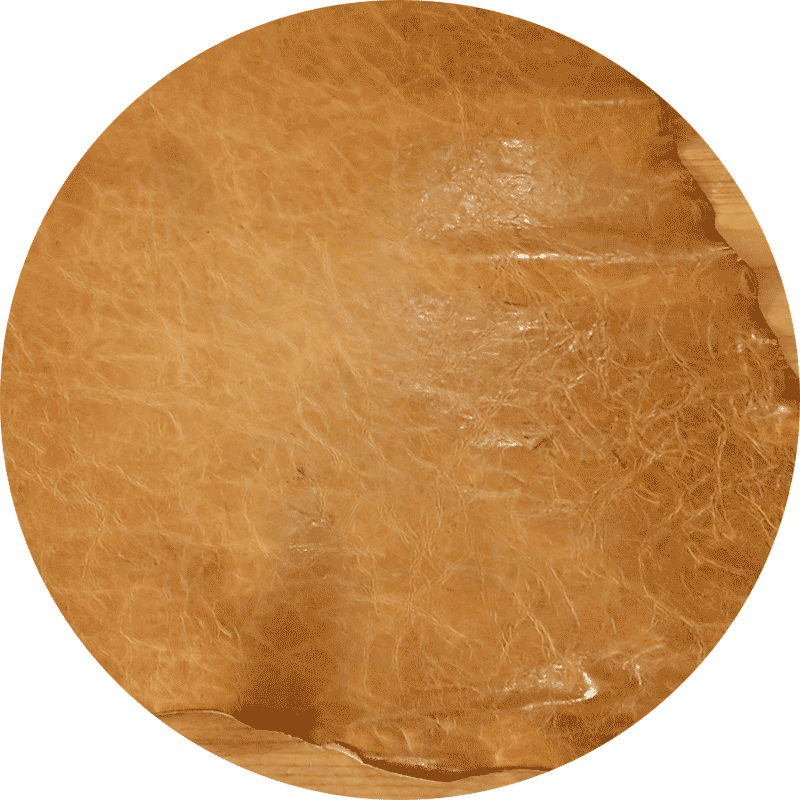

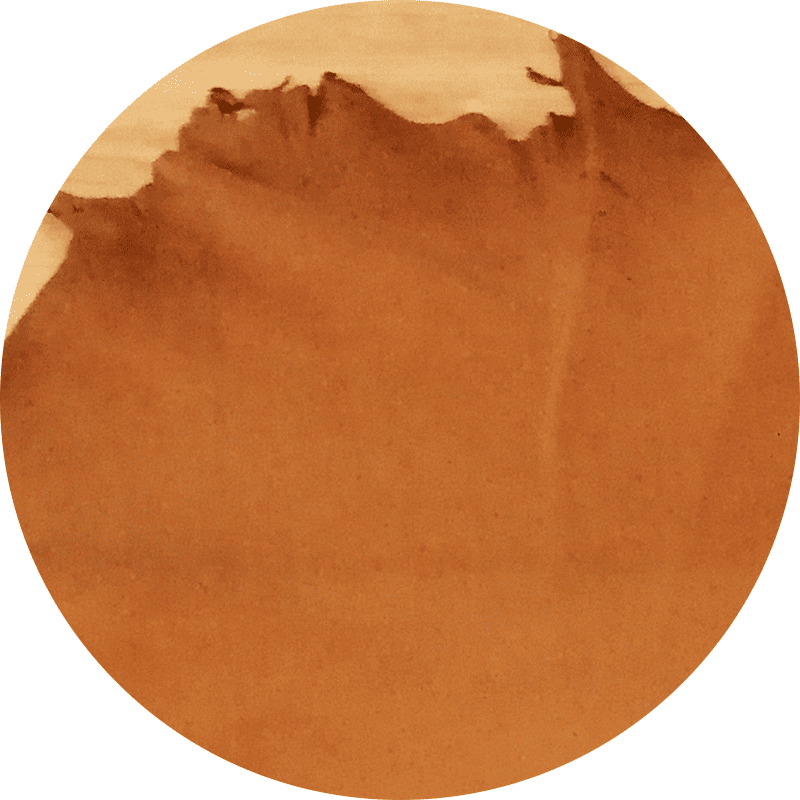

3ヌメ革と経年変化

(エイジング)

革本来の風合いと温かみ

革の業界では「ヌメ革」という言葉をよく耳にします。ヌメ革とは、植物性タンニン鞣しによって鞣された素上げの状態の革の事を言います。

馬の鞍に使われていた事から「サドルレザー」とも呼ばれています。

経年変化(エイジング)

「エイジング」と聞くと、美容業界ではエイジングケア・アンチエイジングと言われるように「老化」という意味で人にとっては敬遠されるイメージですね。

一方、ワインやウイスキーに対して使われる「エイジング」は「熟成」と言う意味合いで使用されます。革に対しては、後者の「熟成」の意味合いが近いと思います。

革のエイジングは見た目では「色合い」「艶」等の変化があります。

ヌメ革は使い込むことで日の光等によって、徐々に焼けていき、革の中のオイルや扱う手の脂等を吸うことによって艶も増していきます。

元々は肌色(ナチュラル・キナリ)の色合いも、「飴色」と言われるような深く味のある色合いに変化し、艶を増していきます。

また、革のエイジングは見た目だけではありません。

例えば財布のカードポケット。最初は硬く出し入れのしにくい状態でも、そのカードが出し入れしやすい程よい硬さに変化していきます。

最初は気になったキズも、やがて目立たなくなり、返ってそれが味にも成りうるのです。

人生のパートナーとして一緒に成長する。これがヌメ革の醍醐味です。

右:経年劣化した財布

4革のサイズと価格

革業界では、革のサイズの単位は

「デシ」という言葉を使います。

10cm×10cmを1とする単位で、 1d㎡(平方デシメートル) 「DS」「ds」と表される事もありますが同じ意味です。

この1デシサイズに対する価格を デシ単価と呼んだりします。

例えば革の値段を考えてみると、 成牛の半裁サイズ(一頭分を背中側から半分に分けたもの)を250d㎡として、デシ単価が100円だとすると、 この革1枚の値段は 「250d㎡×100円=25000円」 と言う事になります。

タンナー(革を鞣す業者)さんに この革を作ってくださいとお願いする場合、1枚では作ってもらえず、20枚単位となったりしますので総額は・・・

まず個人では難しいですね・・・

ちなみにアメリカやイギリス、一部中東地域等ではメーター法ではなく、ヤード法が使用され、 「スクエア フィート(sq.ft(ft^2)」 といった単位が使われています。

換算すると、 1sq.ft=9.29d㎡ (30.48cm×30.48cm÷10÷10=9.29d㎡)

色々あって紛らわしいですね・・・

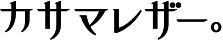

5革の種類

一般的に革と言われるものの多くが牛革になりますが、他にはいくつ知っていますか?

-

牛革

- 一般的に革と言われるものの多くが牛革になります。食用の副産物として得られる事、そしてサイズも大きく丈夫である為、非常に実用的で広く普及しています。

カーフスキンとは、生後6ヶ月以内の仔牛の革です。牛革の中で希少で上質な素材です。 キメが細かく柔らかく、薄い素材となっています。高級革製品に使われることが多いです。

キップスキンとは、生後6カ月から2年以内の仔牛の革の事をさします。 カーフスキンについで上質な革であるとされています。 カーフスキンよりも繊維の密度が高い為、薄くても丈夫さを保ちます。

カウハイドとは、生後2年を経過したメスの牛の革を指します。 牝牛のため、皮の厚さは雄牛ほどなく、やや柔らかさをもっています。 カーフスキンやキップスキンより厚みがあり、丈夫なのが特徴です。 革製品として幅広く利用されています。

ステアハイドとは、生後2年を経過した雄牛の革です。 生後3~6か月くらいに去勢されており、ブルハイドよりもキズが少なく、一般的な牛革と言われる中でも代表的な革です。 カウハイドよりは厚みがあります。

ブルハイドとは、生後2年を経過した雄牛の革で、去勢されていない牛の革を指します。 牛革の中でももっとも硬く丈夫である一方で柔らかさがないので、汎用性は少ないです。 去勢されていない雄牛は活動的なため、体中に傷があることも多いです。 ワイルドな風合いを生かす製品などにはオススメです。

ハラコとは、胎児~生後間もないほどの子牛の革です。 短い毛のついた素材で独自の風合いがあります。 出産前に死亡した牝牛のお腹にいた腹子や、死産した子牛から採られます。 そのため、ほとんど市場に出回ることはありません。 ハラコは最高級素材であり、通常販売されている毛付きレザーはポニー(小柄な馬)などをハラコと称して販売しているケースが多いです。

バッファローと聞くと、一般的にはアメリカバイソンの様なイメージを持つと思われますが、革業界で言うバッファローは水牛の事を表します。 財布・バッグ・ジャケットなど様々な用途に利用されます。 革としては非常に柔らかいので比較的万能な革であるといえます。 独特のシボが特徴で、これを活かした自然な風合いに加工されることが多いです。 ちなみに、水牛の革ですので、比較的水には強いです。

-

豚革

- こちらも一般的に食用とされているので多く普及しています。

豚革(ピッグスキン)の特徴は、その軽さと通気の良さ、摩擦に対する強さなどが挙げられます。 丈夫でキズが付きにくいところも利点です。日本では、豚革というと牛革と比較して人気の薄い傾向がありますが、その汎用性の高さと特徴から、高級ブランドなどでも使われています。三つの組になった毛穴(∴の様に見える)が特徴で、一目で豚革であることがわかります。

良質の豚革の銀面(革の表面)に『亜麻仁油』を流しひいて特殊に革加工されたアメ豚革はカーフスキンと並んで高級品として扱われています。 薄く丈夫で裏貼り等に使用されます。

鞣す前に乾燥させた半透明の「皮」。 水で湿らせてから自由に造形でき、仕上剤でガラスのような透明感が出てきます。 ランプシェードや造花のコサージュ、太鼓にも利用されてる様です

-

馬革

- 馬革は牛革と比較すると、全体的にはやや荒く傷がある事が多いです。また、緻密さにややかけるところがあります。 ただし、繊維はやわらかいという特徴がある為、椅子などの家具製品やレザーウェアとして用いられます。

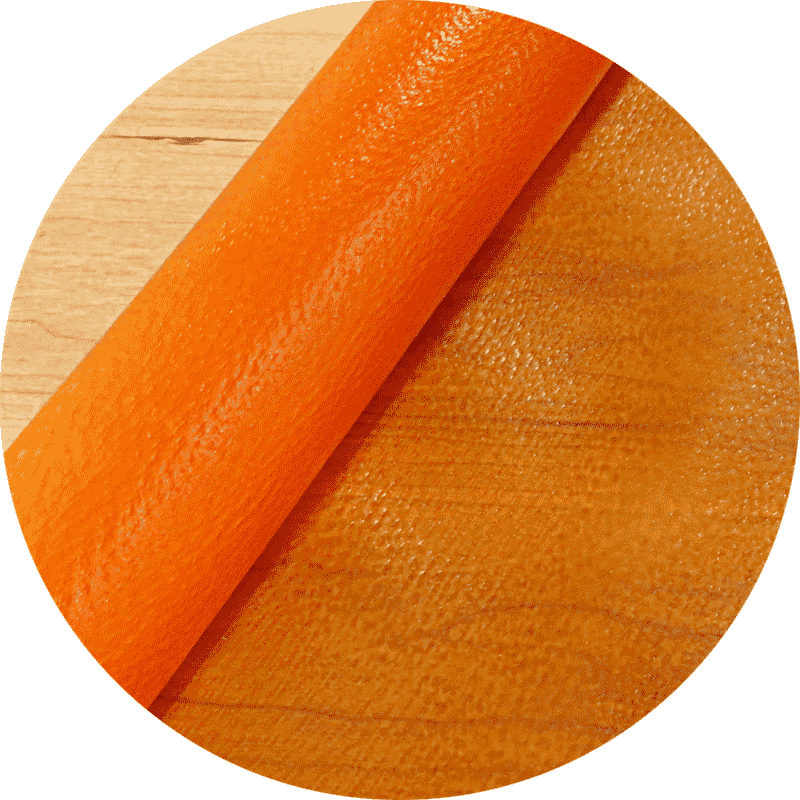

コードバンとは、一部の馬の臀部(尻部)の革を指します。 馬革の中でも、コードバンは繊維が緻密であり、光沢も美しいのが特徴的です。 サラブレッドやポニーなどのメジャーな馬からではなく、ヨーロッパの一部で食用として生産されている農耕馬の臀部からのみ採られます。 極めて希少性が高く、非常に硬く丈夫、美しい艶がある事から「革のダイヤモンド」とも呼ばれています。

ポニー種と呼ばれる小型の馬から採れる馬革です。 仔馬と言うわけではありません。 やわらかさと軽さが特徴です。またポニーの毛皮は牛革の「ハラコ」と称されることもあります。(厳密に言えばハラコ風です。)

-

羊革

- 羊革の特長はその柔らかさです。ソフトでかつ柔らかい肌触りが魅力です。 また、羊革はなめしても中に隙間が残るため断熱効果が高いことから、防寒用の衣服としても羊革が用いられることが多いです。

ラムスキンとは、生後1年以内の子羊の革のことをさします。 羊革の中でもきめが細かく柔らかくて軽いという特徴を持ちます。

シープスキンとは、いわゆる羊革のことを指しますが、中でも生後1年をすぎた羊の革のことをさします。 シープスキンは英語表記、ムートンはフランス語表記です。 ただ実際は、シープスキンと呼ばれると鞣し革、ムートンというとモコモコの毛のついた毛皮とされるケースが多い様です。

-

山羊革

- 山羊革は感触がソフトであり、かつ丈夫でやや固いことが特長の革です。 銀面は独自の凹凸を持っているので摩擦性能に優れています。

キッドスキンとはKid(子山羊)の革のことをさします。 ゴートスキンと比較してもより革が柔らかくしなやかなのが特徴的です。 高級皮革として知られています。

ゴートスキンとは、大人の山羊革の事を指します。 カウハイド(一般的な牛革)と比較して素材がしなやか。 同じ厚みに対する強度は、山羊革の方が上で、比較的薄くても耐久性があります。

-

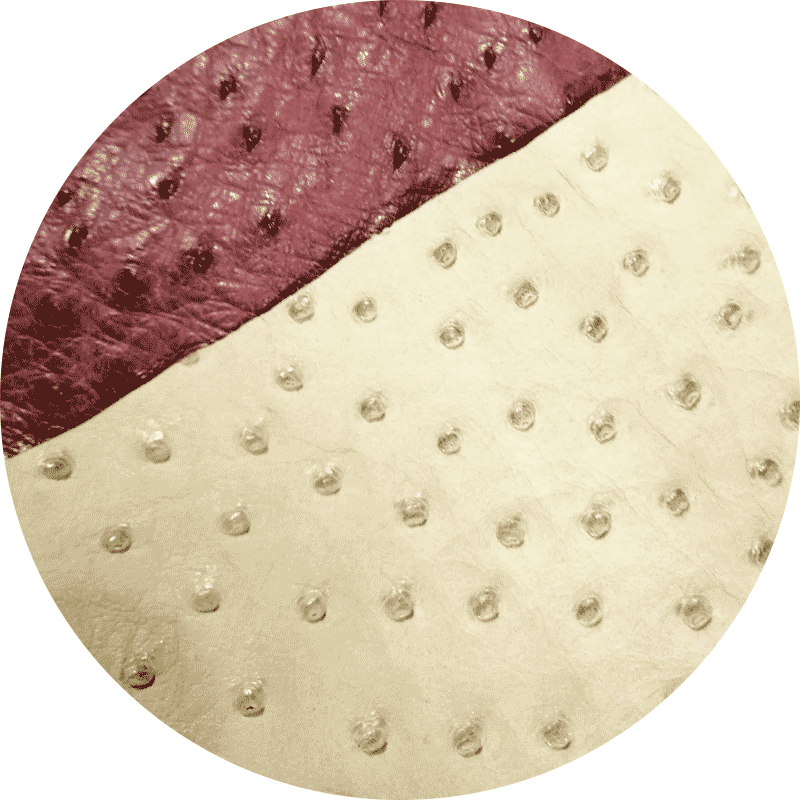

オーストリッチ

- オーストリッチ(ダチョウ革)は羽を引き抜いた跡であるクイルマークと呼ばれる突起が特徴の皮革です。 このクイルマークがある部位はダチョウ革の中でも一部であるため、大変貴重です。 革そのものも丈夫であり、柔軟性も高いことから、財布やバッグ、レザーウェアなどを中心に、高級素材として利用されています。 また、ダチョウの足部分は「オーストレッグ」と呼ばれは爬虫類の革に似たような風合いをしています。

-

鹿革

- 鹿革は軽い上にソフトな質感が特長の皮革です。ネイティブ素材に使われることが多いです。 油でなめした鹿革がセーム革と呼ばれ、親水性・親油性の双方に富み、洗っても硬くなりません。 セーム革で磨くと独自のツヤがでることから磨き革としても利用されます。

小さい鹿の皮をディアスキンと呼びます。 水に強く丈夫という特徴があります。 しなやかで強靱で非常に軽くてソフト、通気性があってさわり心地が良い素材です。

北米に生息する大鹿(オオヘラジカ)の革のことで、水に強く丈夫だが、伸びやすいという特徴を持っています。

-

爬虫類革

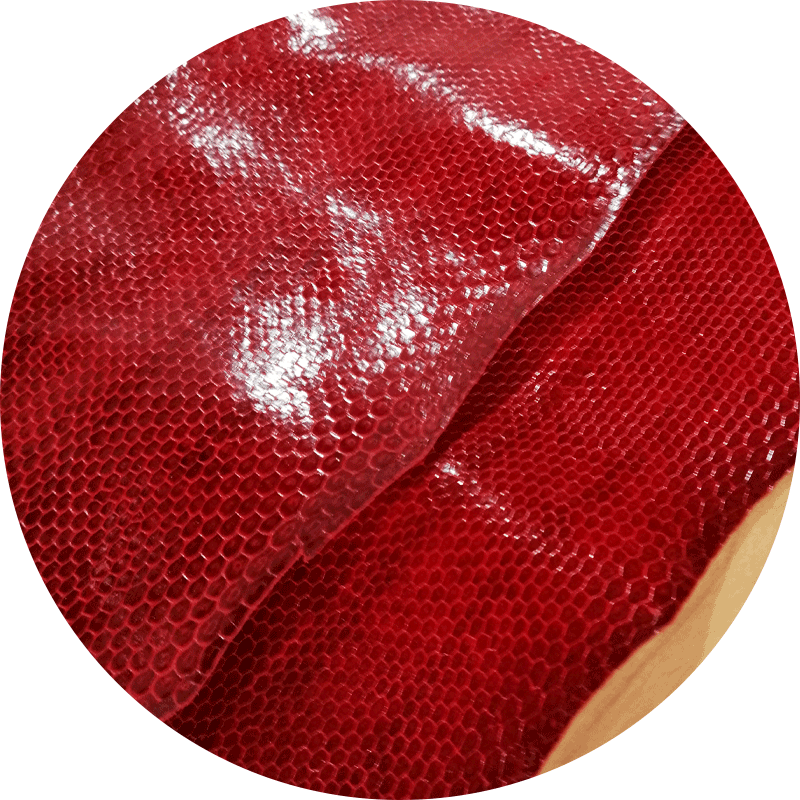

- 代表的な皮革としては「ワニ革」「トカゲ革」「ヘビ革」などがあげられます。 爬虫類独特の縞模様やシワなど、独特な風合いを持ち、高級皮革として扱われています。

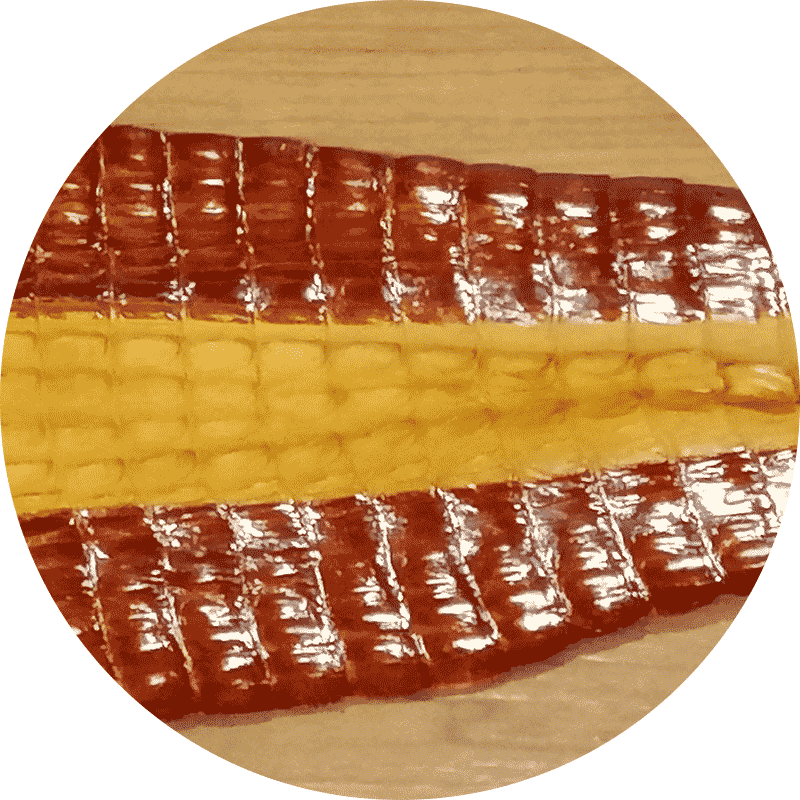

ワニ革は独自の凹凸のある模様が特徴の高級皮革です。凹凸はワニの鱗片によるものであり、特に鱗片の数が多く、配列がきれいな物が特に貴重であるとされています。 カイマン・アリゲーター・クロコダイル等の種族の中でもクロコダイルが最高級品です。

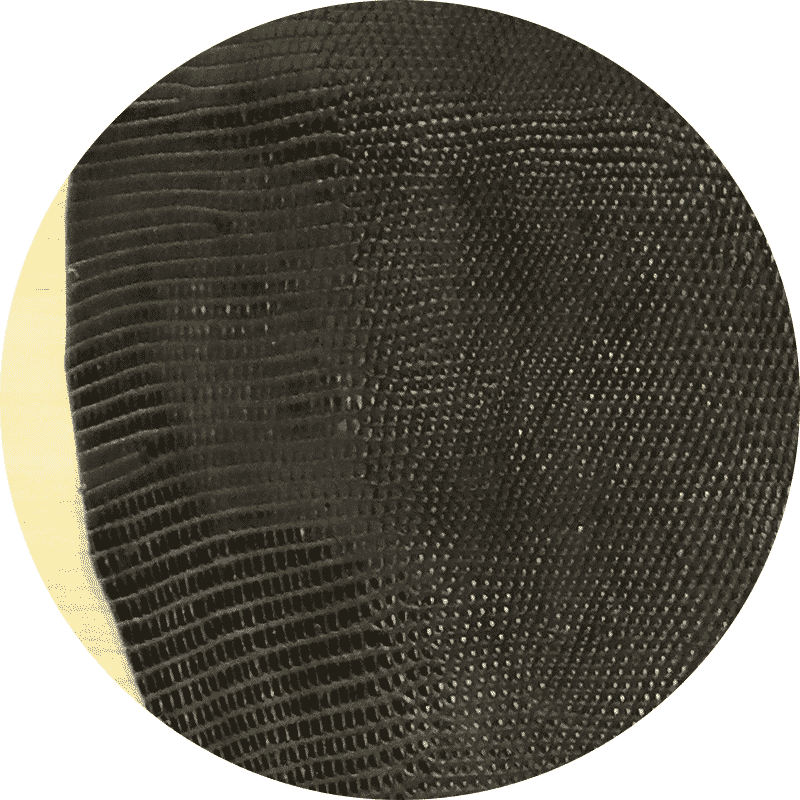

トカゲ革は、その種類の多さが特徴です。 皮革自体に厚さがないため、強度は不十分です。 そのため、多くの場合では貼り付けて利用されます。 財布や手帳などに用いられることが多いです。

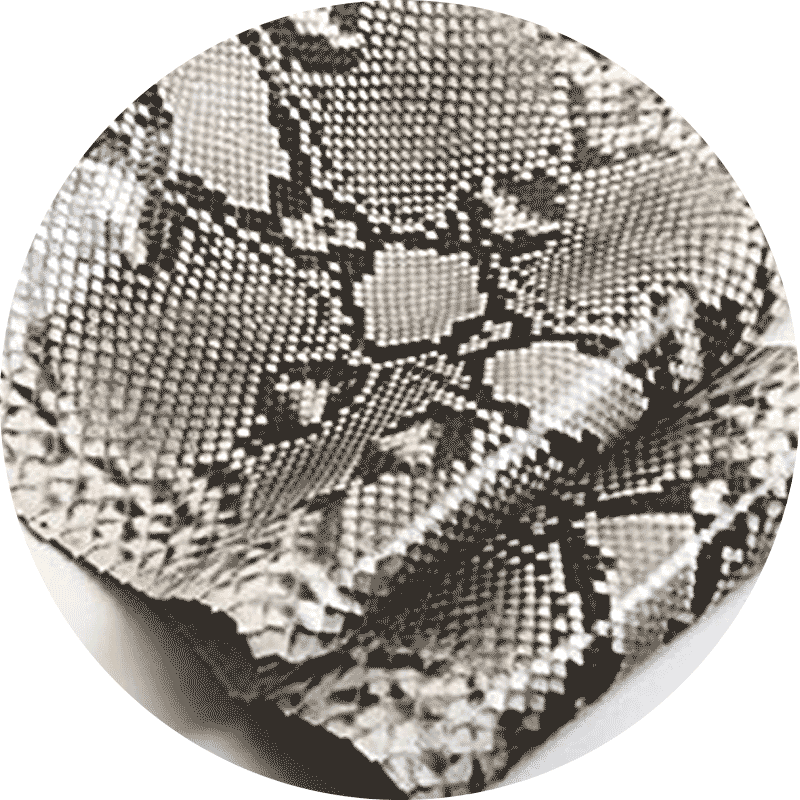

美しい鱗(ウロコ)が特徴のヘビ革。1m程度のサイズの小さい種をスネーク、2mを超えるようなサイズの大きい種をパイソンと呼ばれています。

サイズの大きいものとしてはアナコンダ・パイソン・ボアコンストリクター等がありますが、菱型模様が特徴のダイヤモンドパイソンが人気があります。

-

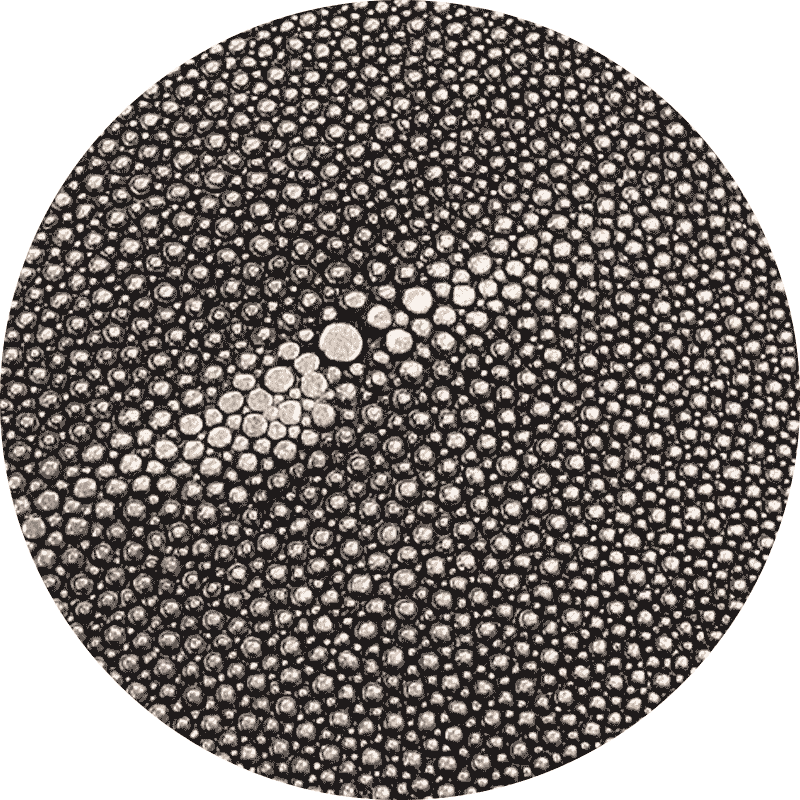

エイ革

- エイ革とは、魚類のエイの皮です。中でもスティングレイという針をもつエイの皮が革製品として加工されます。スティングレイの中には、革の表皮を取り除くと真珠のような「石」を中心にして小ぶりの石がその周辺に並んでいます。その模様を「スターマーク」と呼びます。

6仕上げによる分類

鞣された革は、用途に合わせて様々な加工仕上げが施されます。

動物本来の銀面(革の表面)をそのまま生かした革。 大概の革はこれにあたります。

銀付革の銀面を取り除いた革。 吟付き革を漉き割り加工(厚みを平らにならす加工)した副産物としても生まれます。 積層し靴などに用いたり、爬虫類等の強度がない革の補強としての裏張り、工具入れ等に使用されています。 ベロア状に起毛させたものを床ベロアと言い、靴甲革や作業用手袋などに用いられています。

顔料を含まず、合成染料と主にタンパク系のバインダーからなる塗料を用いて、染色をした革。 透明感のある塗膜であるため、革本来の銀面の特長が生かされるので傷のない少ない高品質の革に適用されます。この方法で仕上げた革をアニリン革と呼びます。

顔料を多く用いての塗装で、キズやスレがよく隠せます。 ペンキ塗装の様なイメージです。

染料と顔料を併用して細かいスレやキズを隠す仕上げです。

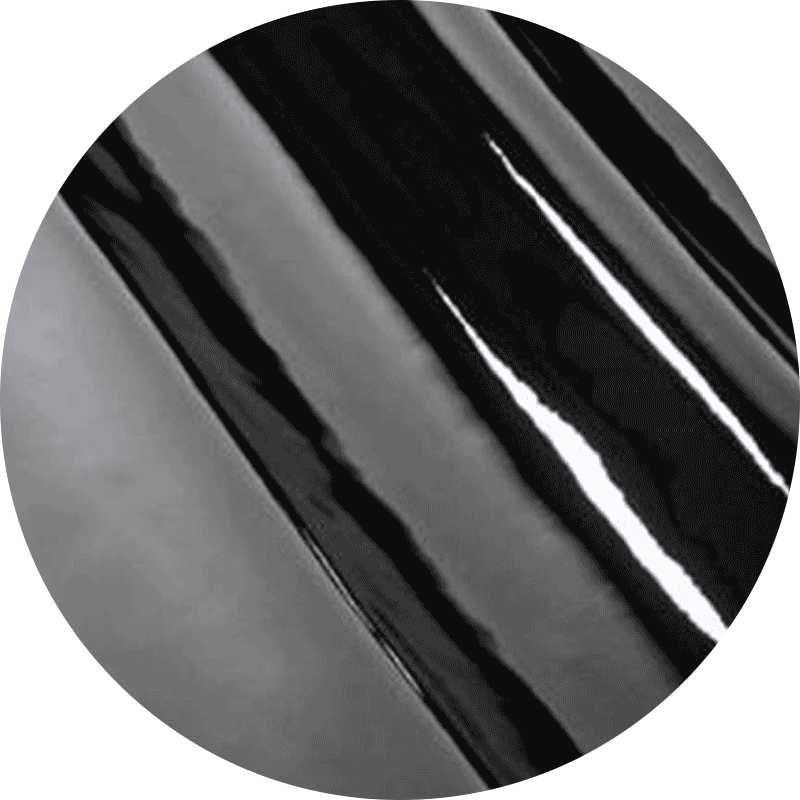

クロム鞣し後、革の銀面(表面)にボイルアマニ油またはワニスの塗布、乾燥を繰り返し、光沢のある強い被膜を作って仕上げた革。現在はウレタンどの耐摩耗性で光沢のある合成仕上げ剤が用いられています。 水や汚れに強くメンテナンスが容易ですが、熱・光には弱いです。

クロム鞣の乾燥の工程で、革をガラス板やホーロー板に張りつけて乾燥し、銀面をサンドペーパーで削り、樹脂塗装して仕上げた革。吟面を落としてしまうので、元々革にあるキズ等は隠れてしまうので、革の取り都合も良く、生産性の良い革です。 エナメル同様水や汚れにくいですが、熱には弱いです。

銀面をガラス玉等で摩擦して、平滑さと艶感を与えた仕上げ。

文字通り、揉むことによって表面にシボを出した革です。 銀面を内側に折り曲げ、「キリシメン」と言われる道具を用いて揉んで仕上げます。 前後、左右、斜め等、揉み方によって様々な風合いに仕上がります。 現在は機械にて揉むことも多いですが、これも手揉み革と言う様です。

手揉み革が物理的にシボを出した加工に対して、こちらは薬剤によって革を収縮させ、シボを生み出します。

スエード

革の床面(裏面)を研磨し起毛させて仕上げた革。

ベロア

革の床面を研磨し起毛させた革。スエードよりも毛足が太く長い特徴があります。

ヌバック

革の吟面を研磨し、起毛させて仕上げた革。毛足は起毛革の中でも短く、本革らしさのある革。

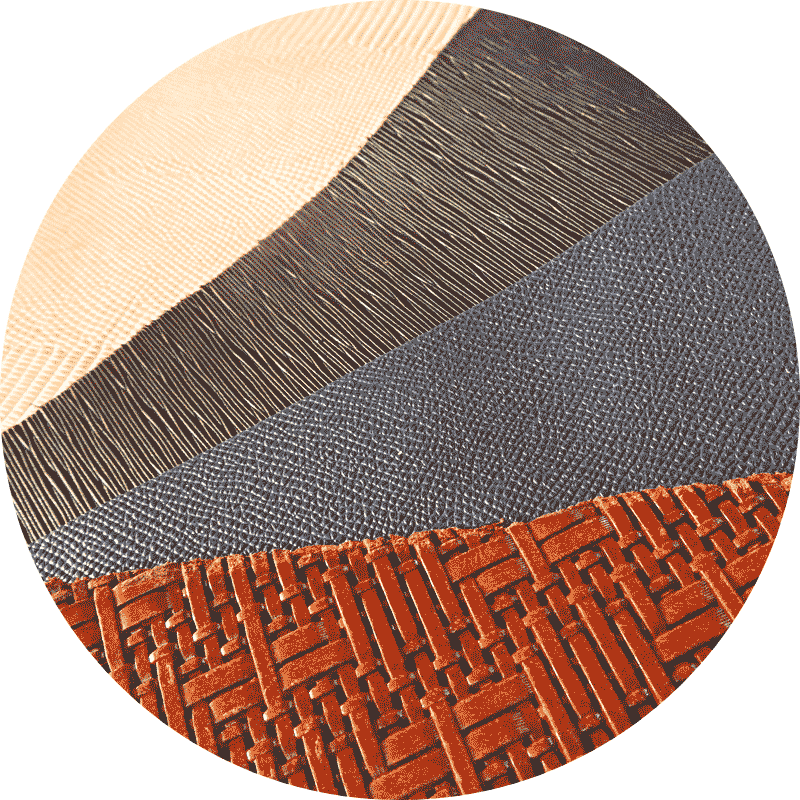

革の吟面又は塗装仕上げ面を油圧機で加熱・加圧し、様々な型を押し付けた革。非常に多数の型の種類があります。

7革の部位

革は布と違い部位により硬さや伸び、

丈夫さが違います。

その為、革製品を作る際には

部位を意識して裁断する必要があります。

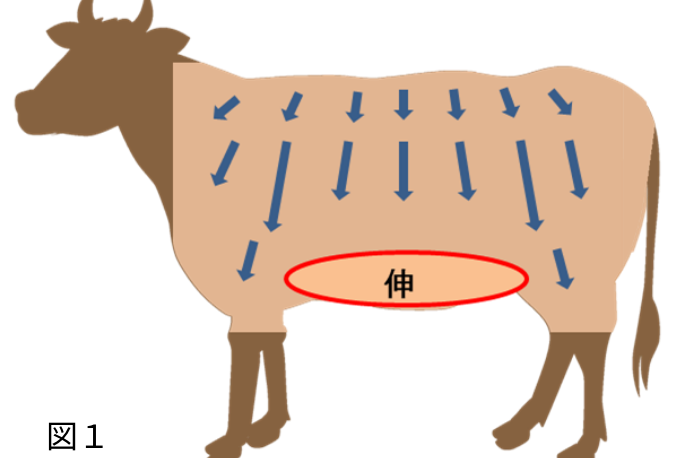

図1は一般的な牛の革の伸び方向についての性質を表しています。 矢印の方向には伸びにくく、 それと直角方向には伸びやすいです。

矢印が長いほど伸びやすく、短いと伸びにくくなります。 赤枠の箇所は特に伸びやすい箇所で、 強度の必要な作品には向かない部位です。

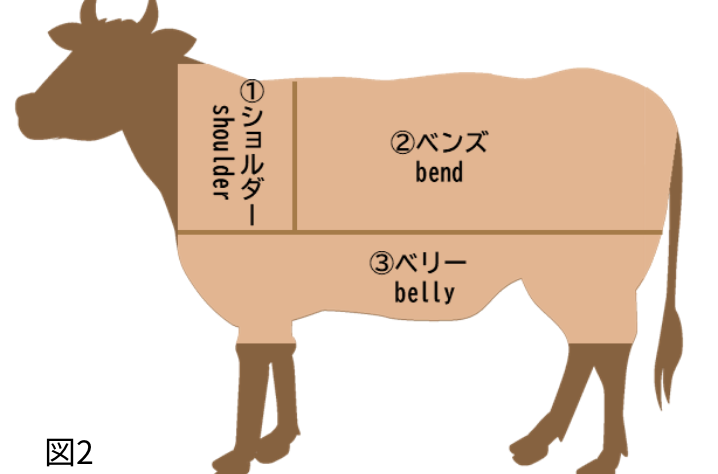

以上の様な性質があり、革の部位として 図2の様な名称がつけられています。

①ショルダー

繊維が太く、荒い表情。 非常に堅牢な部位で、本革らしいワイルドな風合いです。いわゆる、「トラ」と言われる皺がこの部位に多いです。

②ベンズ

繊維が密で品質としても良好。 ベルトやバッグの本体部、取っ手などは この部位から取らないと良いものができません。

③ベリー

繊維が細く、伸びやすく強度も弱い。見た目は皴々です。

革製品を作るに当たり、この部位を使うに当たっては気を付けなければなりません。

力がかからなく、強度の必要のない箇所に使うと良いでしょう。

取っ手等に使用し、いつの間にか伸びている等は良くある話です。(経験談・・・)

ただし、この部位の面白い所はそれぞれ革によって、たった一つしかないユニークな風合いがあるので1点ものを作るにはオススメの部位です。

この部位をショルダーバッグなどの被せ等に使ってみると面白い作品ができますよ。

牛革はサイズが大きいため、1匹丸々ですと革の加工時に不便なので、 背中のラインで2分割することが一般的です。これを「半裁(SIDE)」と言います。

この半裁から③ベリーのみを落とした ①+②の部位をクロップ(crop)と言います。

背中で裁断しない場合、 左右合わせた②ベンズ部をバット(bat)。 左右の①ショルダー部を ダブルショルダー(double shoulder)と言ったりもします。 仔牛を食す文化がある欧州では、 この様なカットをする場合が多いです。

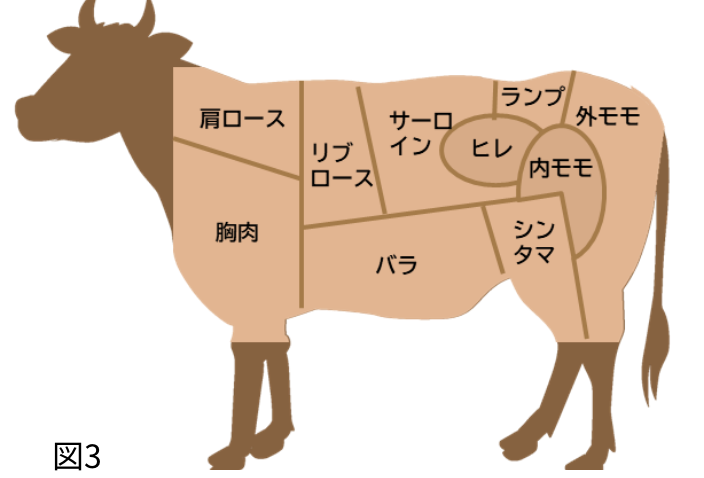

ちょっと話は逸れますが、図3はお肉の部位。 やはりステーキになるような肉質の良い部位は革としての部位も優秀ですね。

レザークラフト初心者からプロの方まで

革を楽しむ全ての方へ。

〒310-0064

茨城県水戸市栄町2丁目6-13

営業時間 / 12:00 〜18:00

定休日 / 木曜・日曜・祝日

※仕入れ等で営業日に変更がある可能性がございます。

Instagram又はお電話にてご確認下さい。

【電車・バス】

JR水戸駅からバスで10分

栄町二丁目バス停下車すぐ

【お車】

水戸ICから国道50号を水戸市街方面へ向かって「大工町」交差点を左折。

常磐大学高等学校を過ぎすぐ右側。

駐車場 / 店舗の左横2面(5・6番)

tel:090-4058-0793

contact us

※返信まで時間がかかる場合がございます。